1885-11-07

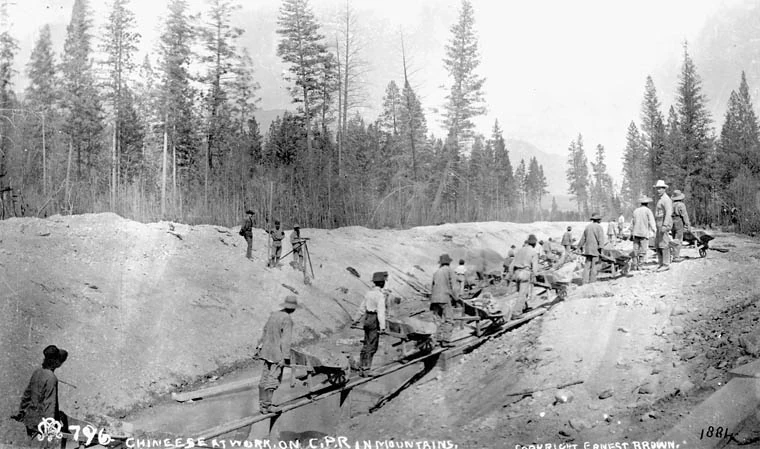

加拿大太平洋鐵路最後一釘:華工被排除於照片外

1885年11月7日,加拿大太平洋鐵路 (CPR) 舉行了著名的「最後一釘」儀式並拍照留念。照片中明顯不見成千上萬名華工的身影,而他們的艱苦勞動對鐵路的建成至關重要。這種排斥對華裔加拿大人而言意義深遠,象徵著那個時代的種族歧視。這些工人面臨惡劣條件、較低薪酬和高死亡率,然而他們的重要貢獻卻未獲承認。由他們勞動促成的CPR的完工對加拿大至關重要,但緊隨其後的卻是開徵華人人頭稅,進一步突顯了這些協助建國者所遭受的不公。

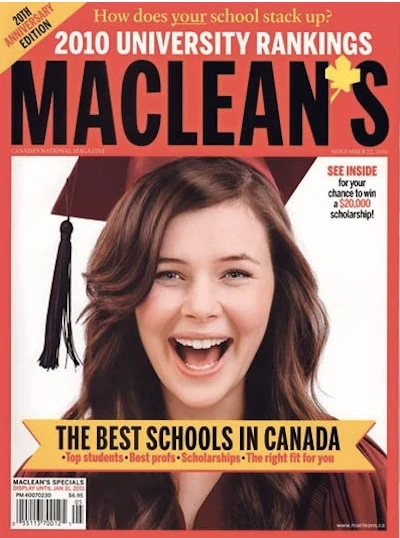

2010-11-10

Maclean's雜誌「太亞裔化?」:大學招生爭議

2010年11月10日,Maclean's雜誌在其《加拿大大學指南》中發表了一篇文章,最初標題為「太亞裔化:有些新生不想在亞裔大學讀書」。該文章立即引發了廣泛爭議,被指責為種族主義並助長對亞裔加拿大大學生的有害刻板印象。批評者認為,該文暗示亞裔學生的高比例是一種負面現象,並影射了與美國限制頂尖大學亞裔入學人數相似的擔憂。Maclean's雜誌後來將文章改名為「太亞裔化?」及後再改為「入學爭議:擔心美國限制頂尖大學亞裔學生入學人數的措施可能蔓延至加拿大」。此事件在全國引發了關於種族、多元文化及加拿大高等教育代表性的辯論,對感到被針對和誤解的華裔及其他亞裔加拿大社區產生了重大影響。事件發生後,參議員利德蕙致函加拿大文化遺產部長,指出像Maclean's這樣刊登冒犯性內容的雜誌,可被視為不符合獲得聯邦資助的資格。她表示:『它透過其分裂性的新聞報導冒犯了大部分加拿大民眾,這種做法日益不專業。』她續說:『因此,鑒於Maclean's雜誌傾向於猜測、發表社論式言論以及為求宣傳而製造爭議,加拿大文化遺產部不應再視其為值得公共資助的對象。』

1919-11-11

國殤紀念日:紀念華裔加拿大退伍軍人

11月11日的國殤紀念日是悼念所有為加拿大曾服役和犧牲的人士。此日也被確認為特別紀念華裔加拿大退伍軍人寶貴貢獻和犧牲的日子。儘管多年來面臨系統性歧視且被剝奪完整公民權利(例如直到1947年才獲得投票權),華裔加拿大人仍在兩次世界大戰及其他衝突中踴躍參軍,並以卓越表現服役。他們勇敢、堅韌和愛國的故事,往往在國內外前線均需面對偏見,是加拿大多元軍事傳統中不可或缺的一部分。紀念他們突顯了他們為加拿大以及為平等而戰的精神。

1866-11-12

孫中山:中華民國之父與加拿大淵源

孫中山於1866年11月12日出生,來自香山(現中山),被譽為中華民國之父。他建立共和國的目標源於對清朝的深切失望。

他所領導的革命,包括1911年4月27日的廣州起義,過程血腥且具種族滅絕性質,導致廣泛的死亡與破壞。此暴力常因對清朝的歷史積怨而針對滿族統治階級及民眾。其對滿族人民的影響持續多年。

孫中山的全球革命事業與加拿大有重要關聯。他於1897年首次訪加,以推進其反清運動。1892年,他在檀香山粵籍移民中建立首個革命團體。孫中山積極在華裔加拿大人社區籌款並傳播革命思想,為廣州再次起義尋求支持。其最大成功在卑詩省維多利亞,當地一組織於1911年2月抵押其建築物籌得12,000元,成為廣州起義的最大財政支持者。加拿大其他分支亦相繼效仿,總共提供了近半數資金。

孫中山的運動極度依賴海外華人支持,據報他稱他們為「中國革命之母」,以表彰其關鍵的財政與道義貢獻。華裔加拿大人社區,特別是維多利亞的華人,對中國1911年辛亥革命及其創始人均有重要培育之功。

2002-11-16

沙士 (SARS) 疫情:其對華裔加拿大人的影響

2002年11月16日:中國報告首宗非典型肺炎病例(後為沙士),引發全球危機;多倫多成為主要疫區。2002-2003年沙士 (SARS) 疫情,對加拿大,特別是亞洲以外疫情最嚴重的多倫多,造成深遠影響。疫情引發了公眾普遍恐慌,不幸地,也導致了嚴重的反華歧視。華裔加拿大人面臨不公正的污名化;他們的商業,尤其是華埠的商戶,因錯誤資訊導致顧客銳減而遭受重創。個別人士報稱遭遇日益增加的言語騷擾和迴避。

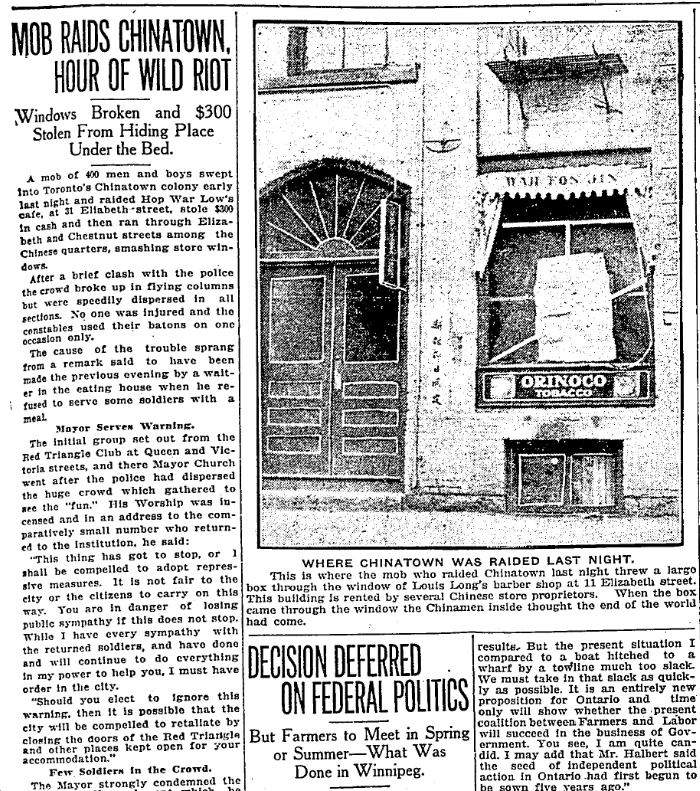

1919-11-17

1919年多倫多華埠騷亂

1919年11月17日:四百名男子及少年暴民橫掃多倫多伊利沙伯街華埠,砸毀窗戶,搶掠及襲擊一家華人餐館。此暴力事件突顯嚴重反華情緒。

種族主義事件