1916-09-03

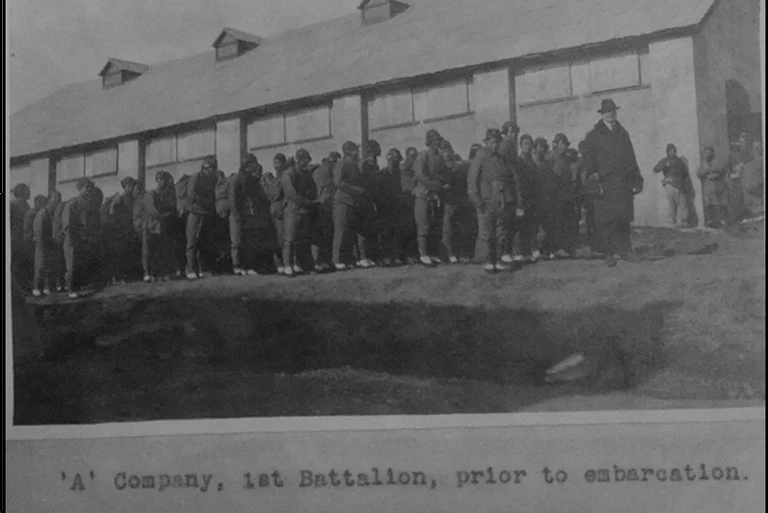

英國一戰華工軍團經加拿大轉運

至1916年9月3日,英國為第一次世界大戰設立的華工軍團計劃已啟動。加拿大其後秘密將約八萬一千名華工從卑詩省維多利亞 (Victoria)經鐵路轉運至哈利法克斯 (Halifax)送往歐洲。在此期間,自1885年至1923年實施的歧視性人頭稅依然生效,這些華工不准離開營地與當地居民交往。第一次世界大戰期間,英國於1914年8月4日對德宣戰,其戰爭宣言自動將包括加拿大在內的大英帝國各自治領捲入戰事,而中國本土則保持中立,直至1917年8月14日正式參戰。約有十四萬名華工在英法聯軍後方服役。英國陸軍部早於1916年9月初已批准華工軍團計劃。1917年2月1日,德國恢復無限制潛艇戰,法約運輸船「阿多斯號」(Athos)遭擊沉,導致逾五百名華工喪生後,英國尋求縮短海運航程。因此,1917年3月,殖民地部請求加拿大協助。華工自威海衛登陸卑詩省維多利亞,隨後由守衛護送,乘坐加拿大太平洋鐵路火車轉運至哈利法克斯,再送往歐洲。不幸的是,一些華工在戰場上死於流彈,另一些則在往返戰區途經加拿大時不幸身亡。許多人最終被埋葬在無名墓穴中,這些墓穴遍佈多地,包括卑詩省和安大略省。

1922-09-05

維多利亞學校隔離:學生罷課

1922年9月5日:維多利亞 (Victoria)教育局以所謂語言能力不足為由,隔離華裔學生,引發超過200名學生(一至七年級)長達一年的罷課。社區更在華埠組織了替代的私立學校。學生們的杯葛行動,最終使教育局於1923年9月撤銷其隔離政策。

1907-09-07

溫哥華排亞騷亂

1907年9月7日至9日,溫哥華爆發反亞裔騷亂,主要針對華裔和日裔移民。騷亂由白人至上主義組織「排亞聯盟」煽動,並因種族主義情緒和經濟恐慌而加劇。暴徒在華埠和日本埠大肆破壞商舖,造成重大損失。此事件鮮明地突顯了包括華裔加拿大人在內的亞裔社群在20世紀初加拿大所面臨的嚴重歧視。它導致了外交緊張,加拿大政府最終支付了賠償。對華裔加拿大人而言,這是系統性種族主義的暴力體現,這種種族主義也導致了諸如人頭稅等政策,顯示了他們在新家園中不穩固的地位以及為基本權利和安全而進行的鬥爭。

1988-09-09

林思齊:首位華裔加拿大省督

林思齊 (David Lam) 於1923年7月25日在香港出生。他於1988年9月9日創造歷史,就任卑詩省第25任省督,成為首位擔任此類副總督級職位的華裔加拿大人,是社群代表性方面的一個重要里程碑。作為一位備受尊敬的慈善家和成功的商人,林思齊擔任此顯赫職位直至1995年,為該省留下了深遠影響。

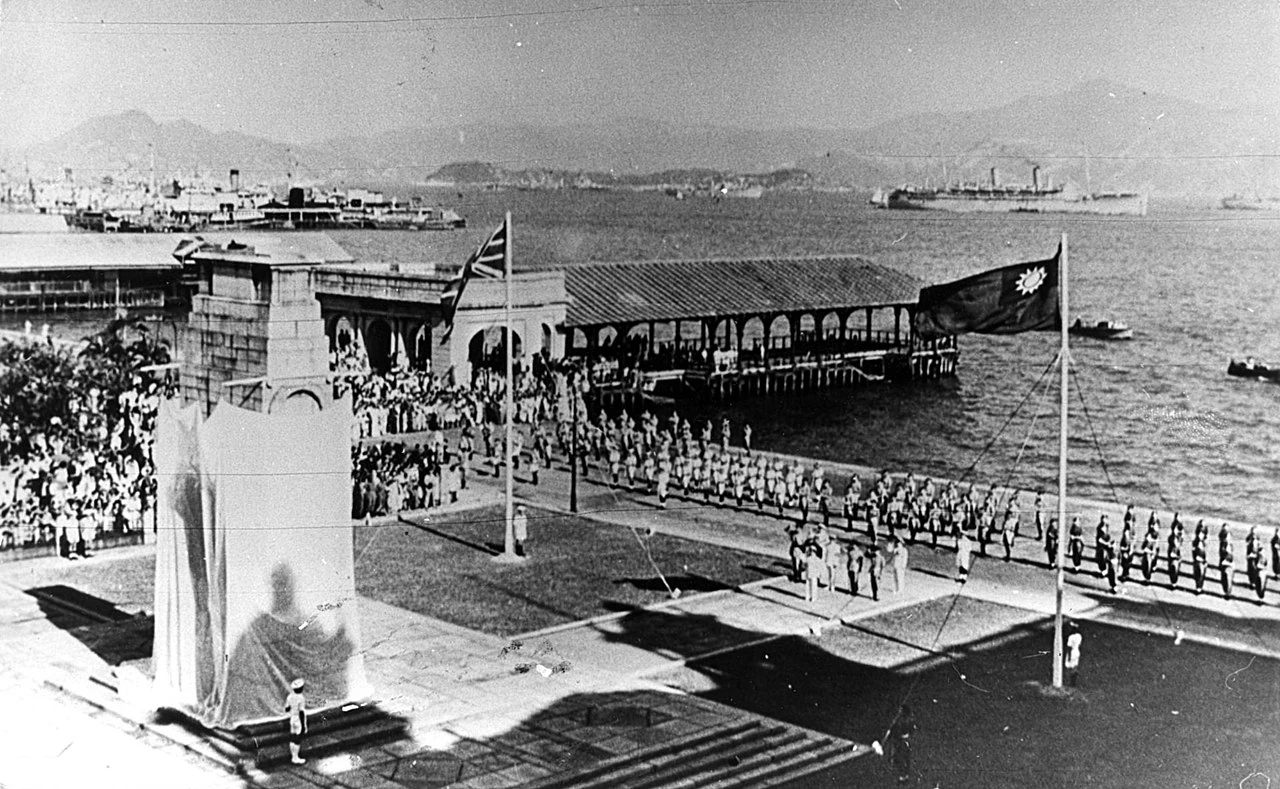

1945-09-16

香港日軍正式投降儀式

1945年9月16日,日軍在香港總督府舉行的正式投降儀式,標誌著近四年殘酷佔領的正式結束。由於加拿大參與了香港的防衛以及華裔加拿大軍人的參與,此事件對華裔加拿大人尤具深切意義。加拿大皇家海軍志願後備役的羅景鎏海軍少尉,作為光復後首位登陸香港的華裔盟軍軍官,出席了儀式。他的參與象徵著華裔加拿大人在同盟國戰爭努力中的貢獻和犧牲,及其在解放過程中所扮演的角色,在戰爭結束的廣泛慰藉和複雜情感中,為華裔加拿大人社區帶來了自豪的一刻。

1998-09-17

利德蕙 獲任參議員

1998年9月17日,利德蕙成為首位獲任命為加拿大參議員的亞裔人士,這是一個歷史性的里程碑。她的任命對華裔加拿大人尤具重要意義,代表了聯邦層級政治代表性的一大突破。作為一位成就卓著的企業家、作家及歷史學家,利德蕙參議員(代表安大略省直至2012年)積極倡導多元文化、教育及性別平等等議題。她在推動正式承認五月為加拿大亞裔傳統月的動議中扮演了關鍵角色。她在參議院的出現,為華裔加拿大人及其他少數族裔社群提供了重要的發聲管道,象徵著加拿大政府朝向更具包容性和代表性的過程中。

1979-09-30

CTV W5播出反華節目:促華人協進會成立

1979年9月30日,CTV電視台的W5節目播出一集名為「校園大贈送」的報導,具爭議性地暗示外國學生,特別是來自香港的華人,不公平地佔用了大學名額。此集節目被華裔加拿大人廣泛譴責為種族主義和不準確。隨之而來的憤慨成為華裔加拿大人社區的一個主要催化劑,直接促成了全加華人協進會 (CCNC) 於1980年成立。CCNC成為一個重要的全國性組織,倡導反對種族歧視、爭取平等權利以及華裔加拿大人的正面媒體形象。此事件標誌著華裔加拿大人行動主義及其集體努力對抗系統性種族主義並確立其在加拿大社會地位的關鍵時刻。

種族主義事件