1955-04-01

多倫多舊華埠部分拆卸

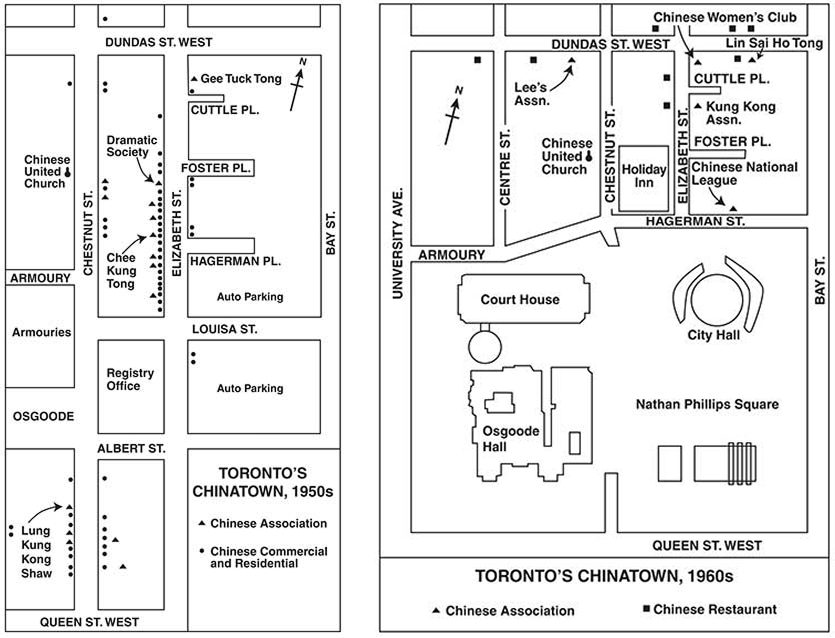

1955年4月1日,多倫多舊華埠開始進行徵收,導致超過500名華人被迫遷離。隔日,《環球郵報》報導「華埠死了一半」,許多經營已久的商店和咖啡館被迫關閉,以便興建新的市政廳和市民廣場。儘管重建計劃早在1947年由多倫多市政領袖獲批,華人社區卻多年來持續反抗。位於伊麗莎白街和約克街的住宅及商業建築被拆除,打斷了這個自20世紀初繁榮發展的移民社區。家庭不僅失去了生計,也失去了重要的文化和社交中心。舊華埠的消失,對華裔加拿大人造成深遠影響,因為他們曾在該區建立了重要的文化與經濟樞紐。

1992-04-01

中國國際領養計劃啟動

中國的國際領養計劃於1992年4月1日正式啟動,此前《收養法》已於1991年12月頒布。受獨生子女政策及重男輕女文化觀念影響,該計劃導致超過八千名兒童——多數為女童——被加拿大家庭領養。在1992年之前,個別領養案例亦已存在。著名被領養者如奧運游泳選手 Maggie Mac Neil(2000年2月26日出生於中國九江 (Jiujiang)),反映了這些領養所提供的機會。然而,許多被領養者面臨複雜的倫理挑戰,包括文化脫節、種族孤立及身份掙扎。2024年9月5日,中國正式並永久終止了非親屬的國際領養。

1906-04-12

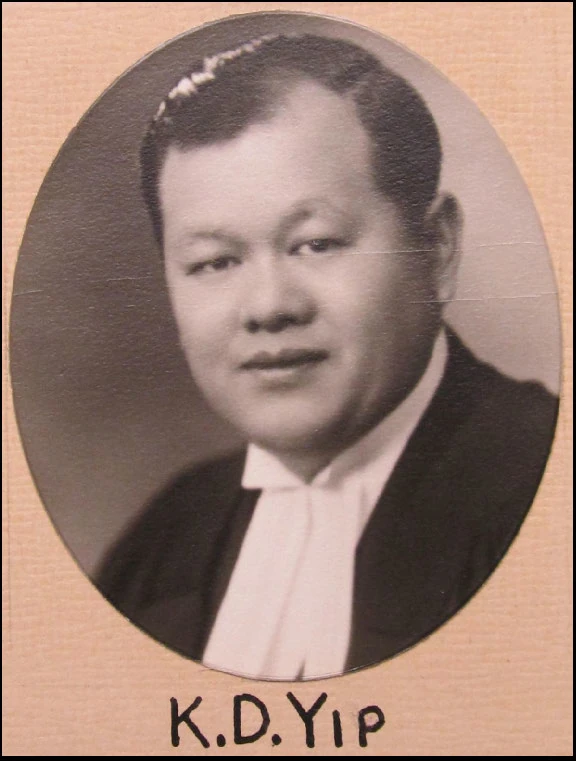

葉求鐸:首位華裔加拿大律師與權益倡導者

葉求鐸於1906年4月12日在溫哥華出生,是加拿大首位獲准執業的華裔律師,於1945年在安大略省達成此里程碑。他是華裔加拿大社區爭取公民權利的領軍人物。葉求鐸在成功推動廢除歧視性的《排華法案》(1947年)以及同年為華裔加拿大人爭取聯邦投票權的運動中扮演了關鍵角色。他的法律專業知識和不懈的倡導,對挑戰系統性種族主義和促進平等至關重要。葉求鐸的奉獻協助廢除了數十年來的不公正法律,深刻影響了華裔加拿大社區全面參與加拿大社會的能力,並為後代鋪平了道路。

1899-04-14

英軍推進香港新界:六日戰爭

自1899年4月14日起,英軍在新界租借自中國後,推進該地區以確立控制,引發了六日戰爭。此事件主要影響了抵抗英國接管的當地圍頭氏族。本地武裝的圍頭宗族民兵反抗英軍。在港督卜力爵士指揮下,英軍的軍事行動估計導致約500名華人村民死亡。卜力爵士亦曾於1887年至1889年間擔任紐芬蘭總督;為表彰其貢獻,紐芬蘭的布雷克鎮(Blaketown)以他命名。

國際關係

1982-04-17

《加拿大權利與自由憲章》頒布

1982年4月17日,《加拿大權利與自由憲章》頒布,為加拿大的里程碑。它確立了基本權利和自由,保障法律面前人人平等。對華裔加拿大人而言,《憲章》至關重要,它提供了堅實的法律框架以挑戰歧視、確認權益,並在人頭稅及排華法案等歷史不公的鬥爭基礎上再進一步。此舉標誌著加拿大向更包容公平社會邁出重要一步,深刻影響了華裔加拿大人及所有少數族裔的法律與社會地位,確保其權利受憲法保護。

1939-04-20

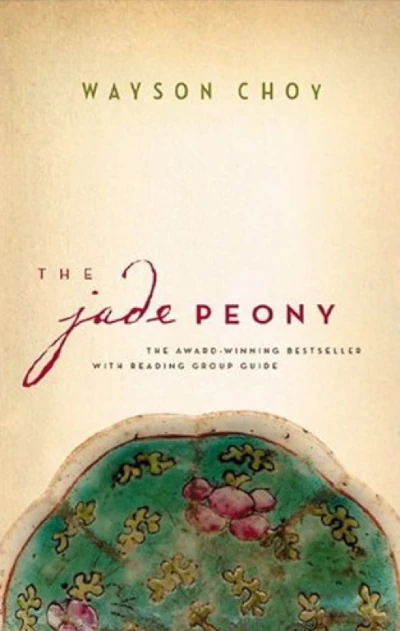

崔維新:著名公開出櫃的華裔加拿大作家

崔維新 (Wayson Choy), 於1939年4月20日出生於卑詩省溫哥華(2019年4月28日逝),是一位深具影響力的華裔加拿大籍小說家、回憶錄作家及短篇故事作家。他於2005年8月獲任為加拿大勳章成員。他的首部小說《玉牡丹》,講述了第二次世界大戰期間一個移民家庭在溫哥華華埠的溫馨故事,該書於1996年榮獲延齡草圖書獎及溫哥華圖書獎。他的第二部小說《All That Matters》,Trillium圖書獎,並入圍豐業銀行Giller獎。其首部回憶錄《紙影:唐人街童年》,榮獲Edna Staebler創意非小說獎。崔維新是一位公開的同性戀者,是LGBTQ+文學領域的重要人物,也是加拿大最早獲得廣泛主流成功的有色人種公開同性戀作家之一。他亦是LGBTQ+權益的倡導者,同時也是一位敬業的教師和導師。他被譽為「加拿大最有講故事天賦的人」。

1891-04-22

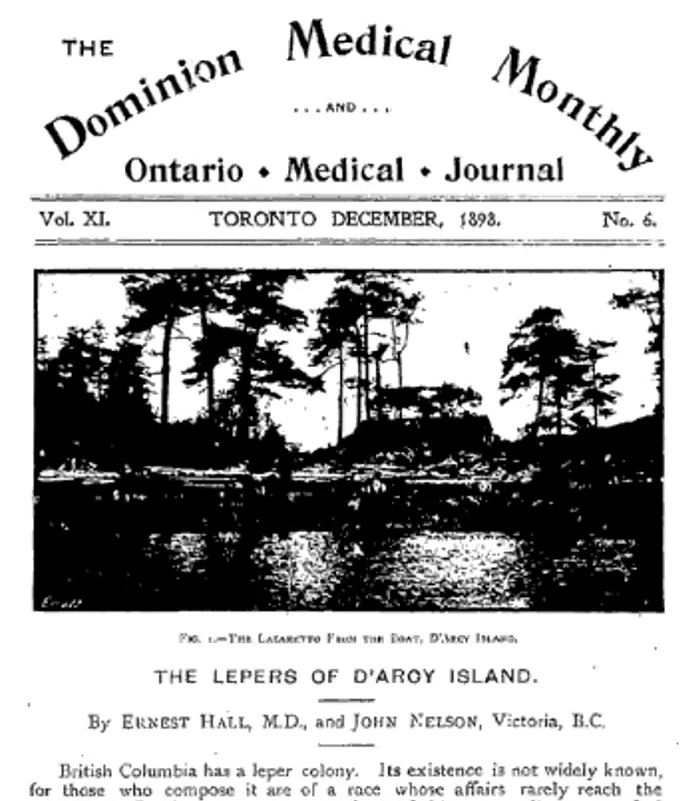

達西島:華人遭流放的麻風隔離區

達西島 (D'Arcy Island)麻風檢疫站自1891年4月22日起,成為極度種族不公之地。維多利亞 (Victoria)官員煽動公眾恐懼,以此為由將確診者(絕大多數為華裔男性)流放至此孤島。這些男性持續忍受惡劣環境、極少醫療照護及不定期補給。

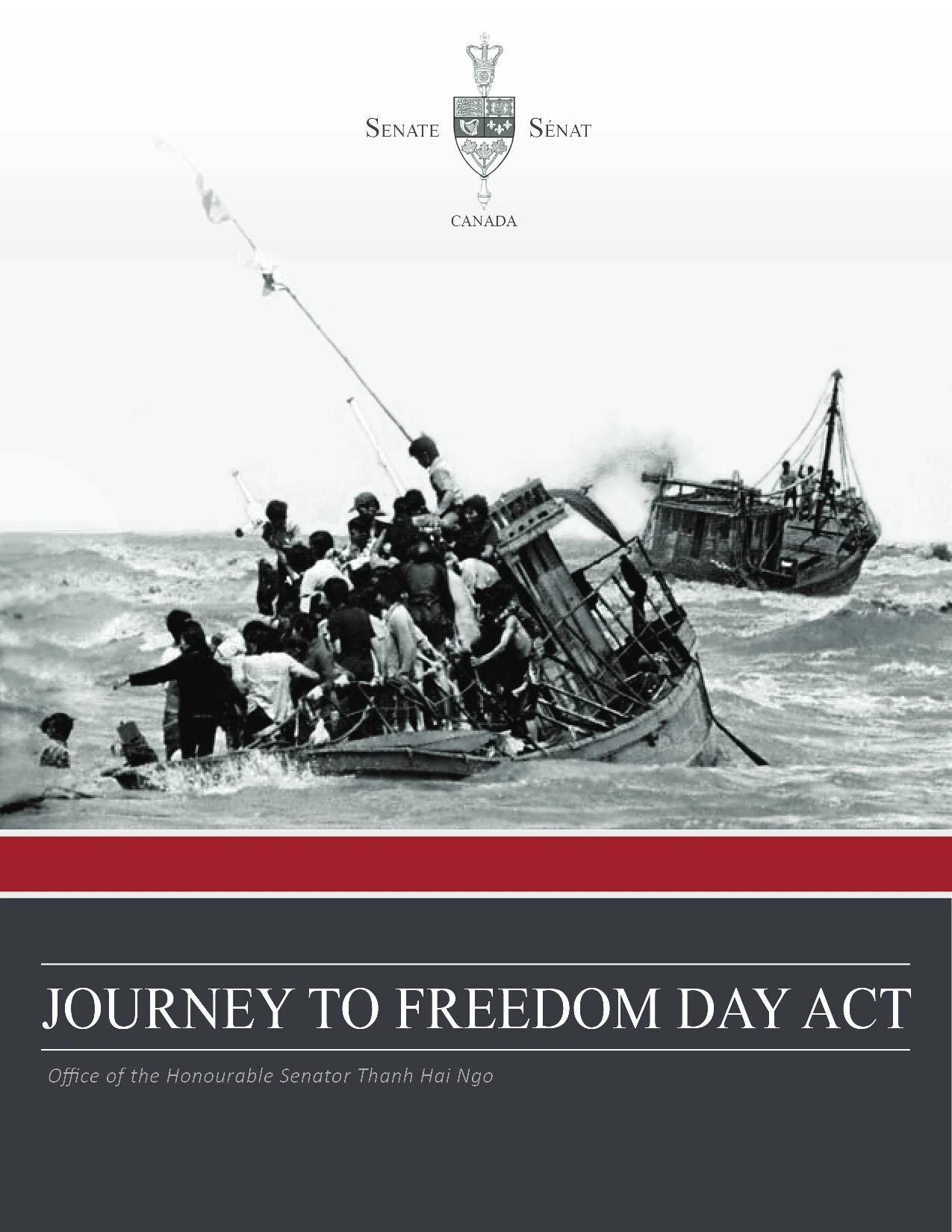

1975-04-30

西貢陷落:加拿大接收華裔難民

1975年4月30日西貢陷落導致了重大人道危機。加拿大迅速作出反應,歡迎了數千名逃離越南的難民,其中許多是華裔。此項富同情心的行動包括採取特別措施,接收在加國有親屬的人士,並協助其他人定居。這段時期標誌著加拿大難民安置史上的重要一頁,展現了國家的人道精神。2015年,加拿大正式將4月30日定為「自由之路日」,旨在紀念越南難民的逃亡,表彰他們尋求安全的艱險旅程,並頌揚他們成功融入加拿大社會及作出的貢獻。

移民